船川八幡宮について

人生の岐路

そっと力を

貸してくれる

はちまん様

由緒

船川八幡宮は、鳥羽天皇の天永年間(1110~1113年)に山城国男山八幡宮( 現 石清水八幡宮)より新見村今市へ勧請したのが始まりだと伝わっています。応永17(1410)年に焼失しましたが、同21(1414)年、平信濃入道によって再建されたと伝わっています。

戦国時代、信仰の厚い鳶が巣(とびがす)城※の城主 徳光兵庫頭(とくみつひょうごのかみ)が、備中松山(現在の高梁市)へ土地を切り開いて運河を通す夢を見ました。この夢に従い、城主は実際に舟路を開削し、舟便を得ることに成功しました。城主は、あの夢は氏神様がくれたものと深く感謝し、「舩川」の山号と贈り、以来「舩川八幡宮」と称し、濁酒(どぶろく)を献上することを定めたのです。

正徳5(1715)年、新見藩主 関備前守長治侯によって現在の位置である明月山に奉還され、平成3(1991)年、「舩川」の字を「船川」と改称し今に至っています。

※鳶が巣城=南北朝時代初期に楢崎利景によって築かれた山城

沿革

| 天永(1110~1113)年間 | 京都山城国男山八幡宮(現 石清水八幡宮)から新見今市(現 宮地町)に勧請、惣社として創建 |

| 応永17(1410)年11月17日 | 社殿が炎上し、各書記、刀剣類、重宝など全て焼失 |

| 応永21(1410)年3月 | 平信濃入道が再建 |

| 永禄(1558~1569)年間 | 「舩川八幡宮」と号し、濁酒献上の定を起こす |

| 正徳5(1715)年9月13日 | 神社を今市から明月山へ奉還 |

| 明治4(1871)年9月 | 国家管理の「郷社舩川八幡神社」となる |

| 明治32(1899)年9月7日 | 濁酒醸造が広島国税局より許可 |

| 明治40(1907)年1月27日 | 幣帛(へいはく)料供進指定神社となる |

| 昭和13(1938)年4月15日 | 新見大火により社殿等焼失 |

| 昭和21(1946)年1月10日 | 神祇(じんぎ)院より認旨があり「県社舩川八幡神社」となる |

| 昭和22(1947)年 | 約10年の歳月を費やし社殿等を再建立 |

| 昭和49(1974)年 | 御神幸武器行列(土下座祭り)が新見市指定無形民俗文化財となる |

| 昭和56(1981)年 | 濁酒醸造が新見市指定無形民俗文化財となる |

| 平成3(1991)年4月15日 | 「船川八幡宮」と改称 |

| 平成13(2001)年4月15日 | 斎館移転新築 |

| 平成16(2004)年 | 拝殿屋根全面葺き替え |

| 平成27(2015)年6月1日 | 本殿屋根全面葺き替え |

| 平成27(2015)年10月14日 | 本殿遷宮祭を行う |

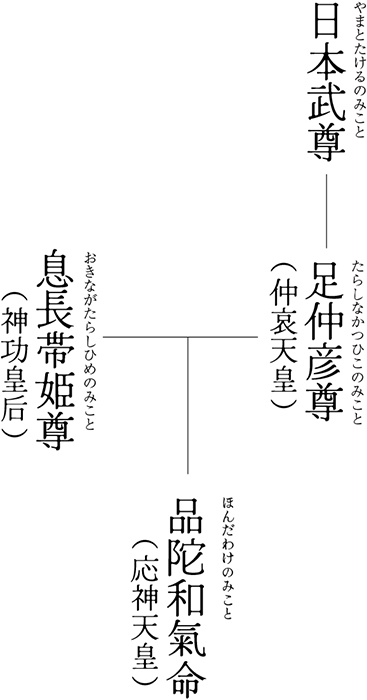

ご祭神

ほんだわけのみこと

品陀和氣命

(応神天皇)

全国に広がる八幡宮の主祭神であり、武運長久の象徴です。スポーツや受験など、あらゆる勝負事での勝利や仕事での成功、産業を発展させ、生活を豊かにするなどのご利益があります。

たらしなかつひこのみこと

足仲彦尊

(仲哀天皇)

仲哀天皇は、日本武尊 (やまとたけるのみこと) の第2王子で、応神天皇の父親です。

おきながたらしひめのみこと

息長帯姫尊

(神功皇后)

身重でありながら戦を乗り切ったという伝説から、特に安産のご利益があるとされ子育ての神としても信仰されています。厄除けや病気平癒、開運招福や家内安全のご利益があるとされています。

ご利益

開運出世/勝負必勝/学問・武道成就

安産・子宝/育児/無病息災

祭典暦

歳旦祭

一月一日

新年を祝い、地域に住む人々(氏子)や、神社を信仰する人々(崇敬者)の健康、安全、幸福、発展などを祈ります。

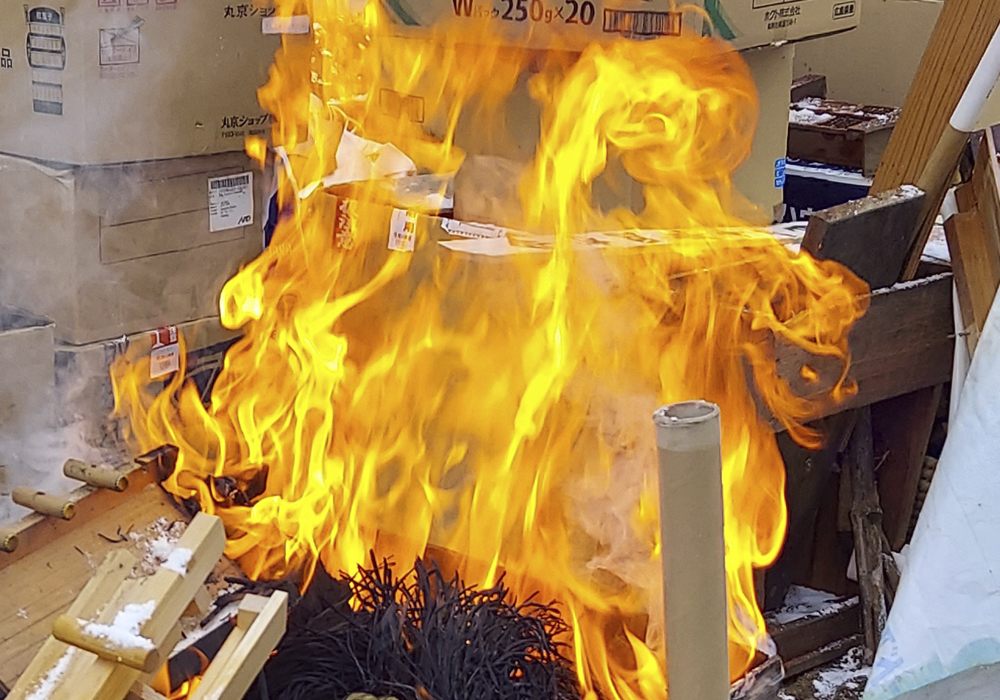

とんど祭

一月十五日

正月飾り(門松、しめ縄など)や、役目を終えた古いお札やお守りなどをお焚き上げします。 燃え上がる炎や煙には、邪気を払い、その年の無病息災や五穀豊穣を祈る意味が込められています。また、正月に家にお迎えした歳神様(としがみさま)を、煙に乗せて天へお送りする意味合いもあります。

夏越しの大祓(なつごしのおおはらえ)/茅の輪くぐり(ちのわくぐり)

六月三十日

一年の前半を無事に過ごせたことに感謝するとともに、知らずしらずのうちに身に付いた穢れを祓清めて、災厄を避ける神事。病気に罹らず夏を元気に過ごせるよう、境内に設けられた茅の輪をくぐり、祓いを受けます。

天神祭の宵祭り(ヨイヨイバー)

七月二十四日

文政4(1821)年、神輿の渡御(とぎょ)に氏子の子どもたちが「ヨイヨイバー」と唱えながら田楽灯篭の行列でお供をするようになったのが始まりです。

天満神社(通称天神さま)の夏祭りは、全国の「天神祭」の一環ですが、船川八幡宮は独自の「ヨイヨイバー」が加わる点が最大の特徴だと、1955年の郷土誌『岡山民俗』に記載されています。現在も7月24日夕刻に、子どもたちが紅白提灯を掲げ「ヨーイ、ヨーイ、ヨイヨイバー」と唱えながら町を練り歩きます。

天神祭

七月二十五日

天神祭は、学問の神様として知られる菅原道真公をお祀りする境内社 天満神社のお祭りです。

濁酒醸造開始

九月吉日

船川八幡宮は、国から酒造りが認められている全国でも珍しい神社のひとつ。およそ450年前の室町時代に、神前に供えるために濁酒づくりが始まりました。宮司や氏子らは、わき水と酒の元になる酒母や、自家製のこうじを入れたタンクに30キロあまりの蒸した米を入れ、櫂(かい)と呼ばれる長い棒でかき混ぜていきます。

湯立ての神事(新見市重要無形民俗文化財)

十月十四日

江戸中期1715年に関藩主が湯立釜12個を寄進したのが始まりとされ、秋の例大祭前日の夜、10月14日に拝殿前の境内で行われます。拝殿正面前に祭壇を設け、祭壇と拝殿の間に水を入れた鉄製の釜12個(うるう月は13個)を二列に並べ、角樽(つのたる)一対・御幣(ごへい)二柱・杓(しゃく)二本・木綿の白布一反(たん)・湯笹(ゆざさ)二本を祭壇に供えます。午後7時になると、神職2人が祭壇の前に着座、当番組が各釜の下の薪に火をつけ、神職がそれぞれ御幣を取り、二列の釜に向かいあって湯をかきまぜます。当番組が白布を両釜の上に引き渡すと、神職が各釜ごとに神歌(かみうた)を歌いながら湯をかけながら湯をこします。湯こしが終わると束ねた笹を湯につけて、その笹でお清めを行います。その後、拝殿で宵祭を行います。

例大祭/御神幸武器行列

十月十五日

例大祭は、ご祭神に感謝を捧げ、地域氏子の平和や五穀豊穣を祈る船川八幡宮で最も大切な行事。「例」 は「毎年の決まりごと」という意味があります。普段神社にいらっしゃる神さまがこの日は神輿に乗り、町内を巡り、人々の近くまで降りてこられます。これを御神幸(ごしんこう)と言います。

神輿の前駆を務めるのが300年以上続く「御神幸武器行列」。元禄10(1697)年初代新見藩主・関長治候が、大祭における御神幸の警備にあたらせたことが始まりといわれています。行列は、長刀・鉄砲・弓矢等の武器を携えた総勢64人(行列52名、郷士監察12名で構成。郷士の子孫が代々つとめる)からなり、青竹を手にした2人の先払いを先頭に「下ーん、下ーん」の声とともに神社を出発し、御旅所(おたびしょ)へ向かいます。氏子たちは、家に慢幕(まんまく)を張り、沿道を盛り塩で清め、行列が近づくと下座して迎えますが、女性や子どもは座敷の上にいてよいとされています。昭和49年新見市の重要無形民俗文化財に指定。

七五三詣

十一月十五日

七五三は、古くからの風習である三歳の「髪置(かみおき)」、五歳の「袴着(はかまぎ)」、七歳の「帯解(おびとき)」に由来するといわれています。これまで見守ってくださった氏神さまやご先祖さまにお参りをして感謝の気持ちを表し、これからの健やかなる成長を祈ります。当宮は、家族の一員である犬や猫などのペットの七五三も行っています。

除夜祭

十二月三十一日

この一年を無事に過ごせたことを感謝すると共に、心身を清め、新しい気持ちで、新年を迎えるためのお祭りです。御参拝の皆様にお神酒として濁酒をふるまいます。

宮司/木 山 知 香 禰宜/木 山 陽 香