鳥居をくぐれば

そこは

神さまに会える

神聖な場所

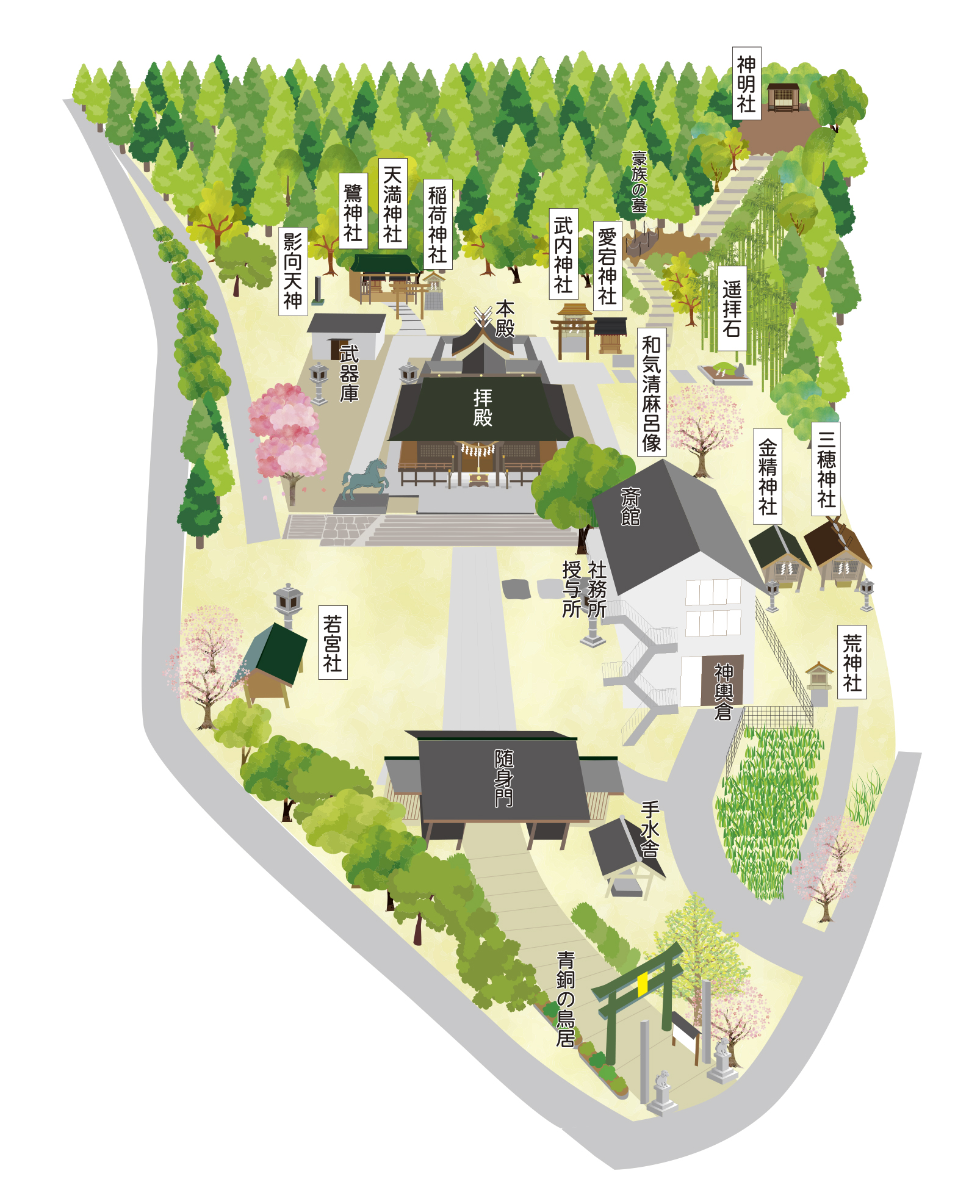

境内のご案内

青銅の鳥居

神社に残る記録によると「享保二十年九月十三日之を建つ。鋳治は虎屋喜四郎で、新見藩主初代の長治より建築費として金貨並みに米穀を下渡され此れを積立し、尚氏子中より寄付を集め、蓄積すること十有余年の月日を要し建築するものなり」とあります。奉献は、享保年間(1716~1739)、三代新見藩主関政富公の頃と伝わっています。高さは笠木まで4.5m、柱の根本周1.5m、笠木の長さが5.5mの八幡様式。額束は飾り文字で「八幡宮」と刻まれ、「八」の字は、八幡神社の使鳥である鳩を左右対称に表現しているもので、青銅の鳥居は全国的に見ても珍しいものです。

随身門(ずいじんもん)

門の両脇に随身(ずいじん)と呼ばれる、武装した官人の姿をした守護神像が安置されてる門です。

手水舎(てみずや)

参拝前に、心身共に清らかな状態になるため、手と口を清めるための場所です。

拝殿(はいでん)

拝殿(はいでん)は、参拝者のご祈願を行ったり、神職が祭典を行う場所です。

本殿(ほんでん)

神さまが鎮座する最も神聖な場所です。その内部は特別な祭事の際以外は開かれることはありませんし、一般の参拝者が立ち入ることはできません。昭和13年4月の新見大火で焼失しましたが、昭和22年4月に再建されました。銅板葺、切妻造、妻入り、大社造。

鷺神社(さぎじんじゃ)

大国主命(おおくにぬしのみこと)の孫である稲背脛命(いなせはぎのみこと)を祀っています。無病息災の神としての信仰があつい神様です。古文書に、藩主御祈願の記録が残っており、疱瘡の神として勧請されました。

天満神社(てんまんじんじゃ)

学問の神「菅原道真公」を祀っています。学業成就や試験合格のご利益があるとされています。この神社は文政10(1827)年に勧請されたもので、明治42(1909)年に、元禄16(1703)年今市に鎮座された天満宮を合祀しました。

天神祭は、正徳2(1712)年6月25日(現在は新暦の7月25日)を定日とし、花火を打ち上げていました。文政4(1821)年から神輿の渡御(とぎょ)に氏子の子どもたちが「ヨイヨイバー」と唱えながら田楽灯篭の行列でお供をするようになりました。花火大会は火災防止のため昭和45(1970)年に廃止されましたが、「ヨイヨイバー」の行列は宵祭りの行事として現在も続いています。

稲荷神社(いなりじんじゃ)

「お稲荷さん」と親しまれている稲荷神社は、穀物の神さまである宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)を祀っています。一般的に知られているキツネは眷属(けんぞく)で、神さまの使いです。「稲荷」には「稲がなる」という意味があり、五穀豊穣、商売繁盛のご利益があるとされています。

武内神社(たけうちじんじゃ)

武内宿禰命(たけうちのすくねのみこと)をお祀りしています。景行・成務・仲哀・応神・仁徳の5代の各天皇に仕え、実に360歳という長寿を誇る伝説的な存在の神さまです。延命長寿や立身出世、勝負必勝、試験合格、商売繁盛のご利益があるとされています。

愛宕神社(あたごじんじゃ)

伊邪那岐命(いざなぎのみこと)、伊邪那美命(いざなみのみこと)が「神生み」で生んだ最後の子、加具土命(かぐつちのみこと)という火の神様を祀っています。火難除けや鎮火などのご利益があるとされています。

神明社(しんめいしゃ)

天照大御神(あまてらすおおみかみ)、豊受大神(とようけおおかみ)、月夜見尊(つきよみのみこと)など十二柱を祀っています。開運招福、厄除開運などのご利益があるとされています。

遥拝石(ようはいせき)/産土之神(うぶすなのかみ)

遥拝とは、祈願した神社や寺院に参詣せずその方角に向って参拝すること。この遥拝石は、伊勢神宮の方角を指しており、合わせて出生地の氏神様を拝む場所でもあります。

和気清麻呂像(わけのきよまろぞう)

和気清麻呂は、奈良時代末から平安時代初期という激動の時代において、国家の危機を救い、新しい都の建設に尽力するなど、多岐にわたる功績を残した重要な人物です。京都の護王神社や岡山県の和気神社など、各地に和気清麻呂を祀る神社があり、その功績が偲ばれています。特に護王神社は、道鏡から逃れる際に猪に助けられたという伝説から、足腰の神様としても信仰を集めています。

金精神社(こんせいじんじゃ)

国生みを行なった男神 伊邪那岐神(イザナギ)を祀っています。最古の夫婦神のひとつで、多くの神々を生み出したことから子宝、夫婦和合、縁結びの神様としても知られています。

三穂神社(みほじんじゃ)

明治3年7月5日、農業の神さまとして、木谷桜・小岸・水舟・正田・広瀬・川之瀬の氏子美保神社より勧請創立されました。五穀豊穣のご利益で知られる大国主命(おおくにぬしのみこと)、高天原から稲穂を持って降り人々に食糧として配り広められた大国主命の后である三穂津姫命(みほつひめのみこと)、えびす様として知られる商売繁盛の神さま事代主命(ことしろぬしのみこと)の三柱が祀られています。五穀豊穣・商売繁盛・子孫繁栄などのご利益があるとされています。

荒神社(こうじんじゃ)

若宮社(わかみやしゃ)

船川八幡宮の社家および神道者を祭祀しています。

影向天神(ようごうてんじん)

右側の面に「当寺開山義道和尚」、左側の2面に「本願主荘意碩」 「正徳二壬辰歳六月廿五日」と刻まれています。元禄16(1703)年荘意碩が本願主となって京都右近馬場より勧請し、影向天神と称して医王寺の鎮守としたのが最初の由来です。その後、明治元(1868)年に行われた神仏分離で新見養源寺から船川八幡宮の支配下となり、明治42(1909)年に境内にある天満神社に合祀しました。

神馬像(しんめぞう)

昭和初期に奉献されていた神馬像は太平洋戦争末期、武器を作る材料として国に供出されました。その後しばらく台石だけの姿でしたが、氏子である片岡幸雄氏により平成4年10月に現在の神馬一基が奉献されました。鋳造は、富山県の一ノ瀬高級美術銅器制作所となっています。氏子の安寧と戦争に命を散らした人々への鎮魂が込められています。